Ich schrieb es schon einmal. Aber der Ärger muss raus! Und doch gibt es eine Versöhnung.

Fast scheint es, man könne entweder gut Fahrrad fahren oder gut schreiben. Ich besitze einige Bücher, die diese These nahelegen. Die Lektüre von Alpenpässe und Anchovis liegt schon so lange zurück, dass ich mich an wenig mehr erinnere als daran, dass es mich einigermaßen langweilte und ich nicht betroffen war von dem beschriebenen Text. Das Buch irgendeines Kolumnisten irgendeiner Radzeitung, in dem er seine Glossen zusammengebunden hat, nervte mich nach zehn Seiten so, dass ich es sofort zurückgegeben habe. Nach Sieg am Himmelsjoch habe ich keinerlei Lust und Ambitionen mehr, jemals am Ötztaler Radmarathon teilzunehmen, wahrscheinlich war die Intention des Autors eine andere. In der Geschichtensammlung Die Liebe zum Fahrrad gefällt mir lediglich eine Erzählung, die mich die anderen lesen ließ in der Hoffnung auf eine zweite gute Geschichte. Gefühlt kenne ich noch einige Bücher mehr, doch dass mir nicht mehr alle Titel in Erinnerung sind, spricht Bände. Aus all diesen Büchern blieben mir nur drei positiv im Gedächtnis.

Die Autobiographie von Laurent Fignon habe ich glücklicherweise sehr früh gelesen, sonst hätte ich vielleicht nicht die Hoffnung behalten, je auf ein gutes Buch zu stoßen. Wir waren jung und unbekümmert ist kein Vertreter der Hochliteratur, nicht Goethes Faust auf zwei Rädern. Aber es ist authentisch. Fignon muss mit diesem Buch keinem mehr beweisen, was er kann und dass sich auskennt; technische Wichtigkeiten, die nichts als nerven, fehlen hier völlig. Dass ich ein klein wenig auch wegen ihm nach Paris fuhr, müssen andere erst einmal schaffen. Auch eine zweite Biographie, Put me back on my bike über Tom Simpson, habe ich gern gelesen, obwohl sie aus tragischen Gründen keine Autobiographie sein kann: Tom Simpson starb 1967 am Berg Mont Ventoux. Wenn Radbuch, dann Biographie? Nichts neues seit April 2014?

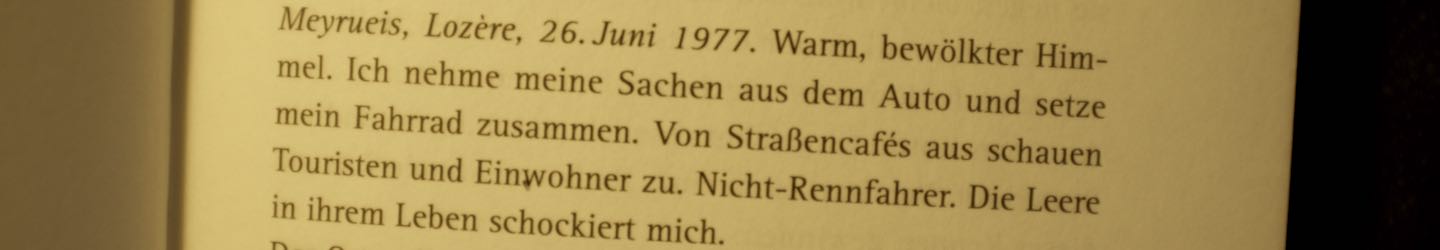

Fast. Ein alter Freund fragte, ob ich das Buch dieses Niederländers kenne, das fast dreißig Jahre lang nicht ins Deutsche übersetzt worden ist. Zuerst veröffentlicht 1978, trägt die deutsche Erstauflage das Datum 2006. Das gebundene Buch hat 162 Seiten, das beschriebene Rennen 137 Kilometer. Und so liest man Kilometer für Kilometer, Seite für Seite, kommt außer Atem an den Anstiegen zu den vier Pässen, ärgert sich über die Zögerlichkeit bei den Abfahrten und über diesen einen Hinterradlutscher, der sich im Windschatten der anderen ziehen lässt. Hier schließt sich der Kreis zu Fignon, der die Tour de France 1989 um acht Sekunden an einen (in seinen Augen) ebensolchen verlor:

LeMond war mit hauchdünnem Vorsprung auf mich ins Gelbe Trikot gefahren, aber man konnte von ihm keine offensive Fahrweise erwarten – das war nicht sein Stil. Er scheute jegliches Risiko. Gleich die erste Pyrenäenetappe von Pau nach Cauterets machte das deutlich. Sein Stammplatz war das Hinterrad der Gegner, wo er sich mit der Rolle des stillen Beobachters beschied.

Morgen dann wieder ein versöhnliches Buch.